歴史上の人物が示す教育の多様性とそこから学ぶ受験の心得

クイズを読み込み中…

ハイスト勉強法記事シリーズ

シリーズ記事一覧Loading...

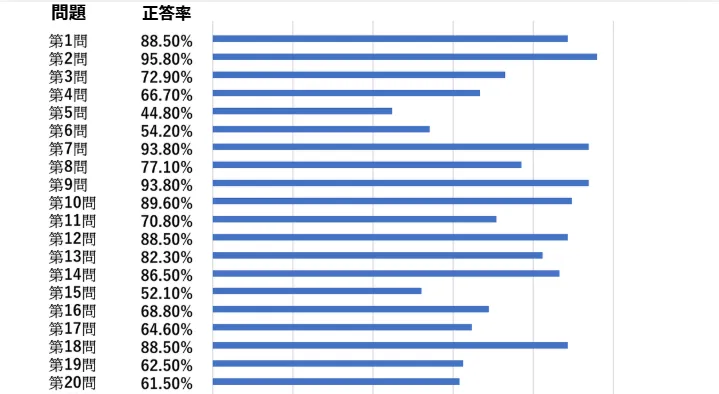

0 /10

合計 0 いいね

by むろ

2025年10月16日

by Ropi

2025年08月11日

by かまだ

2025年10月02日

by むろ

2025年08月18日

by むろ

2025年12月18日

by むろ

2026年02月09日

by むろ

2026年01月26日

by むろ

2025年11月27日

by むろ

2025年07月17日

by Ropi

2025年06月23日

by むろ

2025年08月18日

by Ropi

2025年08月11日

by むろ

2025年08月07日

by かまだ

2026年02月12日

by かまだ

2026年02月05日

by かまだ

2026年02月02日

by ササノン制作班(ゆーき)

2026年01月29日

by かまだ

2026年01月22日