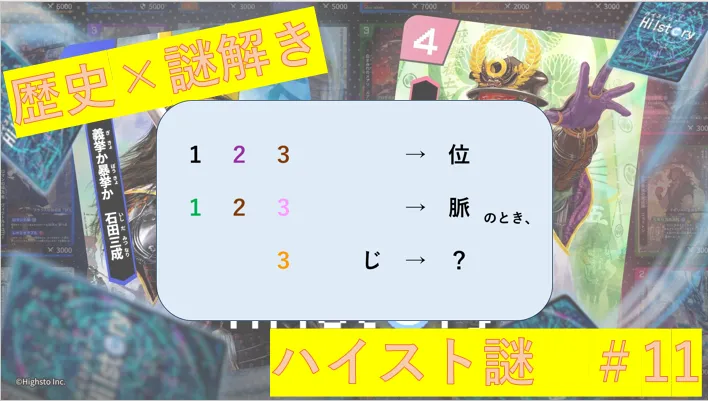

ハイスト謎#11 平和の祈り?

クイズを読み込み中…

Loading...

0 /10

合計 0 いいね

by むろ

2025年10月16日

by Ropi

2025年08月11日

by かまだ

2025年10月02日

by むろ

2025年08月18日

by むろ

2025年12月18日

by かまだ

2026年02月12日

by かまだ

2026年02月05日

by かまだ

2026年02月02日

by Ropi

2025年05月05日

by Ropi

2025年05月15日

by Ropi

2025年04月21日

by Ropi

2025年04月28日

by ノーサイドくらはし

2025年05月08日

by Ropi

2026年02月16日

by むろ

2026年02月09日

by ササノン制作班(ゆーき)

2026年01月29日

by むろ

2026年01月26日

by かまだ

2026年01月22日